吉野杉の家ダイアローグ

第3回 写真家 鈴木久雄さん

- 対談日時:2022年6月17日

- 場所:吉野杉の家

鈴木 久雄

写真家

1957年山形県生まれ。1979年東京総合写真専門学校卒業後、料理写真家 箕輪徹氏に師事。1982年学生時代から興味のあったガウディの建築や料理写真を学んで知ったスペイン料理の見聞を深めるために渡西し現在に至る。

1984-91年:建築家磯崎新氏のパラウ・サン・ジョルディ構築記録をする。

1986年より:建築雑誌El Croquisのメインカメラマンを務める。

1988年:鹿島出版会スペースデザインSD 「ガウディとその子弟たち」

1991年:美術出版社みづゑ ロマネスク教会建築をまとめた「ピレネー地方の建築」連載

1996年:ベネチアビエンナーレ 建築写真部門 招待作家

2012年:新建築社a+u モノグラフィー「La Luz Magica」

2014年:新建築社a+u モノグラフィー「Super Model」建築模型特集号

2017年:日経アーキテクチュア 単行本「建築のチカラ」

2022年:40年間にわたる写真記録活動に対しスペイン国カタルーニャ州政府より「サン・ジョルディ十字勲章」を授与される。

長谷川 豪

建築家

1977年埼玉県生まれ。2002年東京工業大学大学院修士課程修了後、西沢大良建築設計事務所勤務を経て2005年長谷川豪建築設計事務所設立。

2015年東京工業大学大学院博士課程修了(工学博士)。 ハーバード大学デザイン大学院(GSD)、カルフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)、メンドリジオ建築アカデミーなどで客員教授を歴任。

2005年SD Review鹿島賞。

2008年新建築賞など 受賞歴多数。

主著:

『考えること、建築すること、生きること』(LIXIL出版, 2011)

『Go Hasegawa Works』(TOTO出版, 2012)

『長谷川豪 カンバセーションズ』(LIXIL出版, 2015)

『a+u 556 Go Hasegawa』(a+u , 2017)

『El Croquis 191: Go Hasegawa 2005-2017』(El Croquis, 2017) など

ガウディの作品の写真にすごいショックを受けたんですね。

長谷川:今日は吉野で、鈴木さんとお話できることを楽しみにしていました。鈴木さんがこの吉野杉の家を撮影してくださったのはいつでしたか?

鈴 木:2016年の12月に初めてお邪魔しました。

長谷川:確か竣工直後に僕がここに初めて泊まった夜は、鈴木さんと一緒でしたね。

鈴 木:ご一緒に泊まらせていただいて。

長谷川:そうでしたね。

このダイアローグは一回目に河瀬直美さん、二回目に小川三夫さんをお招きして、今回が三回目です。

鈴木さんは世界的な建築写真家の方です。スペインの首都マドリッド近くに本社を構える出版社が『エル・クロッキース』という建築雑誌を出しているのですが、そこで長年、世界中の現代建築作品の写真を撮ってこられた方です。

大変光栄なことに、2017年に『エル・クロッキース』から僕のモノグラフを出していただきまして。ちょうどそのタイミングで、この「吉野杉の家」が完成して、鈴木さんに撮影して頂きした。それをきっかけに、鈴木さんと吉野町のあいだにもつながりが生まれて、今日の対談につながりました。

まずは、どうして鈴木さんが建築写真を撮るようになったか。なんでバルセロナに住んでいるのか。そのあたりからお話を伺わせてください。

鈴 木:はい。

長谷川:鈴木さんは山形でお生まれになって、東京の写真学校を出られて。料理を専門に撮られている写真家の箕輪徹さんに師事されました。そのあと、どういう経緯でバルセロナに行くことになったのですか。

鈴 木:1976年だったと思いますが、学生の時に、細江英公さんが撮られた『ガウディの宇宙』を横浜の市民ギャラリーで見まして。ガウディ(※)の作品の写真にすごいショックを受けたんです。でもその時は建築としてではなく、一つのオブジェのようなものとして興味を持ったんですね。「いつか見に行ってみたいし、触ってみたいな」と強く思いました。

それで学校を卒業し、箕輪さんの弟子になって。その当時の日本では、建築写真や料理写真は、4×5インチの大型カメラを使うのが当たり前で。

※アントニ・ガウディ…1852年-1926年。スペイン、カタルーニャ出身の建築家。サクラダ・ファミリア、グエル公園、カサ・ミラをはじめとした作品群は、1984年ユネスコの世界遺産に登録されている。

長谷川:当時は、建築も料理も4×5だったんですね。

鈴 木:はい。皆さんよくご存知の、世界文化社の『家庭画報』。あの大きな版の雑誌の料理写真はほとんど大きなカメラで、本当に精密に撮っていて。そういう撮影がとても好きでした。

長谷川:料理の撮影はとても繊細でしょうね。

鈴 木:はい、本当に。色味や光の微妙な調整を繰り返します。とてもシビアな世界でやっていたものですから、そのあとに建築を撮影することになったときは、余裕を持って対応できましたね。

長谷川:なるほど。

鈴 木:自分のなかで、4×5という大きなカメラを使うことが一つの目標としてありました。ですけど、日本で料理の撮影をやっていると、一つの歯車みたいなもので、今ひとつ自分というものがあんまり出せないんですよね。やはり自分の写真を発信したいっていう気持ちがあったものですから、アシスタントを辞めて一度休もうと思いました。

長谷川:箕輪さんのところに、何年ぐらいおられたんですか。

鈴 木:2年半ぐらいです。生活もなんとか成り立っていましたが、一つ小休止を打ちました。24歳で全て仕事を切りまして、バルセロナに行ったのは25歳です。

料理写真をやっていて、スペイン料理がすごく気になっていました。面白かったのが、料理の先生が1年に何回かスペインに行かれるわけですよ。帰ってきてすぐに取材に行くとすごく美味しいんですが、時間経つとまた戻ってくるんです(笑)。これは本場に行かないとダメだと。

長谷川:そうでしたか(笑)。本場のスペイン料理はどうでしたか?

鈴 木:非常に美味しかったです。でも、全然絵にならないんですよね。その頃のスペイン料理は素朴で、ビジュアル的な部分が欠如してて、パエリアにしても彩りなんかあんまり考えてなくて。

長谷川:その頃のバルセロナは恐らく今と全然違いますよね。

鈴 木:はい。やはり92年のオリンピック以降に、再開発されて町全体が整備されて、今はびっくりするくらい綺麗になりましたけど、私が着いた82年の頃は、まだバルセロナは港町っていうイメージで。地中海で上がったイワシを揚げて食べさせてくれるとか。貨物船の乗組員が上がってきて飲み歩くとか。そういう、ジャン・ジュネの『泥棒日記』の中に出てくるような風景が非常にそこら辺に転がってたんですよ。

やはり磯崎新さんとの出会いが一番大きかったです。

長谷川:3ヶ月で日本に帰る予定が、なぜバルセロナに残ることになったのですか?

鈴 木:小さいカメラしか持ってませんでしたし、3ヶ月で滞在費が切れたら帰ろうと思ってたんです。いろんなことがあって、オリンピックのコンペが86年に開催されて。

長谷川:あれ、4年ほどジャンプしましたね(笑)。

鈴 木:そこは、まあいろいろとありまして・・・(笑)。

長谷川:その4年は、写真を撮って生計を立てていたんですか。

鈴 木:そうですね。世界文化社とも少し関係ができていたので、スペインに行って最初に日本に写真を送ったのは、『家庭画報』でした。バルセロナから30キロくらい南の町で行われる花を道路に敷きつめるお祭りを撮って、文章も自分で書いて記事にしました。

長谷川:ガウディの建築も撮られていたのですか。

鈴 木:やはり「ガウディっていう存在を、どういうふうに自分の中でまとめたらいいのかな」と思って、ガウディを研究して実測図面を描いていた田中裕也さんと記事を作りました。

ガウディが学んだ、ホセ・ファンセレとファン・マルトレイルという大御所建築家。パリでいうアールヌーヴォー、バルセロナですとモデルニズモと言うんですけども、ガウディと同じ時代のライバルとしてドメネク・イ・モンタネールとプーチン・カラバルク。さらに弟子としてジュジョールとフランシスコ・ベレンゲールという6人。そこにガウディを加えて、7人の作品を撮り歩いてですね。時代の流れのなかで、ガウディを位置づける「ガウディと師弟たち」という記事を、1984年に鹿島出版会の『スペースデザイン』という雑誌で掲載しました。

長谷川:建築を撮り始めていたんですね。

鈴 木:でもあの頃は、建築の写真としては撮れていなかったです。柱が曲がっていても全然平気でしたし、真正面から撮る技術もなかったです。

あとは、サグラダ・ファミリアで働いておられた外尾悦郎さんという彫刻家が造られた『ハープを弾くエンジェル』を原石からずっと追っかけて撮ったり。外尾さんはそれを『美術手帖』で、私は自分の仕事として『芸術新潮』で発表させていただきました。

サグラダ・ファミリアは、今はもう信じられないスピードになっていますけど、あの頃の時間の流れは本当にスローで、でも昔からサグラダ・ファミリアで働いている本当の職人さんたちがいた。そういうところに毎日通って、4年くらい過ごしていたんです。

長谷川:それで86年。

鈴 木:やはり磯崎新(※)さんとの出会いが一番大きかったです。

オリンピックの招致をバルセロナが勝ち取って。全体計画のコンペが行われて、そこに磯崎さんが招待されて。結果的に全体計画そのものは、いろんな人の案を折衷してやるこということになって。

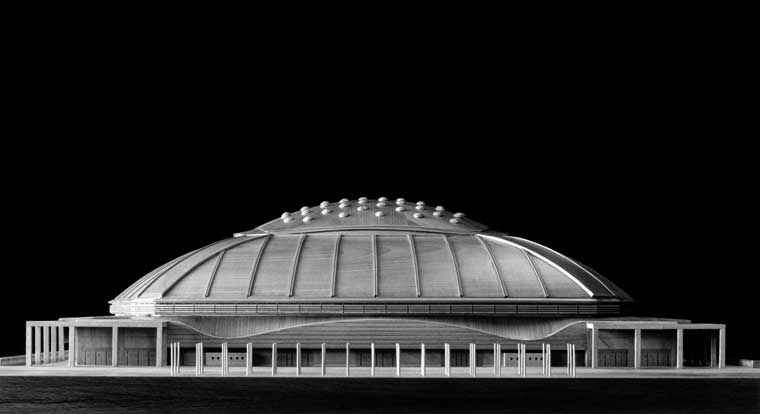

その中で磯崎さんが「パラウ・サン・ジョルディ」という室内競技場の設計を依頼されて。デザインも含めてプロジェクトが進んでいく全プロセスを、写真で記録する仕事をご依頼いただきました。

※磯崎新…1931年-2022年。大分県出身の建築家。丹下健三研究室を経て、1963年磯崎新アトリエを設立。代表作に大分県立中央図書館、ロサンゼルス現代美術館、なら100年会館、バルセロナオリンピックの屋内競技場パラウ・サン・ジョルディなど。2019年にプリツカー賞を受賞。

長谷川:それは、磯崎さんからの依頼ですか。

鈴 木:磯崎さんの現地スタッフの丹下敏明さんという方です。ガウディ研究者ですね。

その頃、建築を撮っている人がバルセロナには少なくて、うまいことにそこに入れたというか。

長谷川:丹下さんとはお知り合いだったのですか。

鈴 木:はい。丹下さんが撮られていたモノクロの写真がネガの状態でずっと保存されていて。「プリントしたいんだけど」って相談されて。「私できますけど、機材は何も持ってません」って言うと、「じゃあ、明日の朝、カメラ屋の前で待ち合わせしましょう」って。引き伸ばし機と現像の全部のキットを買ってくださったんですよね。それで全部機材は揃ったので、丹下さんの写真を現像して。

長谷川:では丹下俊明さんは、鈴木さんのパトロンですね。機材だけでなく、仕事もくださった。

鈴 木:そうですね。本当にすごいラッキーでした。

その頃はスペインは現像がすごく不安定で、なかなか日本のレベルではなかったので、カラーの仕事っていうのはあまりなかったんです。いろんな方から依頼をいただいて、モノクロで撮って、現像してプリントして納品する。

あとは模型写真です。その頃のコンペには必ず模型写真が必要でした。模型職人が模型を仕上げるのが一番最後になりますから、その後のとばっちりを受けるのが、写真です。

長谷川:そうですよね。

鈴 木:今はデジタルですから、そんなこと全く考えられないと思うんですけども。

コンペ締切前日に模型が出来上がって。撮って現像してプリントして。模型と一緒にコンペのプレゼンテーション会場まで車で運んだり。徹夜が多かったですけども、そういう仕事が入ってきて少しずつ生活ができてきたんですね。

長谷川:パラウ・サン・ジョルディの仕事は、どうでしたか。

鈴 木:最初はかなり下手だったので、磯崎アトリエからクレームがいっぱいありました。何も知らないところからデッサン、図面、模型、現場、建築の写真と、ステップで学んで、意外と段々できるようになりました。

長谷川:現場で学んでいったのですね。『エル・クロッキース』は86年から撮りはじめたそうですが、どういう経緯でやることになったんですか。

鈴 木:磯崎さんのパラウ・サン・ジョルディの模型を撮った写真が街の新聞に一面で載りまして。そこに私のクレジットが入って、いっぱい電話がかかってきました。

長谷川:へえ。それは設計事務所から。

鈴 木:そうですね。それをクロッキースの編集部も見て、電話がかかってきて。やってみるかと。

長谷川:『エル・クロッキース』も、まだできたてですよね。

鈴 木:4年目です。82年に私がスペインに行った年に、クロッキースが創刊されたので。

自分の雑誌を自分でつくる、ものすごい熱量で現場で作り上げるっていうスタイルが衝撃的で。

長谷川:ここまでは建築写真を撮るようになるまでの話でしたが、やはり鈴木さんはフェルナンドとリチャードという『エル・クロッキース』の編集長と仕事を始めたことが決定的だったのではないでしょうか。彼らは鈴木さんと同世代ですよね。

鈴 木:同い年です。

長谷川:僕は2016年に、彼らと鈴木さんと自分の全作品を一緒に撮って回ったのですが、3人の関係性がとても印象的で。

今は、建築雑誌の撮影はカメラマンだけが来るか、若い編集者が立会う程度で。誌面で使う可能性のあるアングルをバリエーションもたせてバーッと百枚以上撮って、レイアウトでいろいろ使えるようにしておくんですよね。

『エル・クロッキース』はそれとは真逆で。まず編集長であるフェルナンドとリチャードが現場に行って、建築をじっくり見る。印象に残っているのが、「森のピロティ」のリビングで、カメラをどこに立てるかっていうことで二人が喧嘩を始めたんです。鈴木さんはもう慣れたもので、ちょっと距離とって、カメラのセッティングしてるんですけど、まあ、早く決めろみたいな感じで待っていて。そしたら、僕が彼らに呼ばれて。「こいつはこっちがいいと思っているんだけど、俺はあっちがいいと思う。ゴウは設計者としてどっちを選ぶんだ?」と言われて。しまいには「分かった。ヒサオ、俺はポケットマネーでこの撮影分払うから、このアングルで撮ってくれ」って言い出して。

鈴 木:はい。

長谷川:何というんですかね、その場で全力で議論して1枚1枚のカットを決める。現場ですでに雑誌を作ってるダイナミックな感じがとても新鮮で。だから撮影終わったら、彼らの頭のなかでは多分9割ぐらい誌面ができてて、あとはもうレイアウトをちょっと調整すればいいぐらいなのだと思います。無駄なカットとかバリエーションをヒサオに撮らせてたまるかというようなところがある。ある意味では、ものすごい効率良いんですよね。30年以上、あのやり方で3人で『エル・クロッキース』を作ってきた。

それは本当に、他のメディアと全然違う。今はもう、打ち合わせがないどころか、メールで竣工写真と図面を送ってくださいって掲載依頼が来て、送ったら次の日にはウェブに掲載されて、一瞬に世界中に広がってしまうような時代です。当然そのような作り方では、メディアは均質化していく。

そんな時代だからこそ、あんなふうに自分の雑誌を自分でつくる、ものすごい熱量で現場で作り上げるっていうスタイルが衝撃的で。やっぱり、2人の編集長のあいだに鈴木さんがいるからあの喧嘩も成り立つし、3人の関係性あってこその『エル・クロッキース』なのだと思いました。

鈴 木:撮るほうとしても、無駄なカットを撮るのはすごい癪に触るんです。

長谷川:そうですよね。

鈴 木:そういう作業はやはりロスですよね。もっと別のところに時間を割くべきです。ディレクションする人間がそっちへ引っ張ってくれれば、もっと効率よくいいものが直線的にできると思うんです。

撮っている後ろから、「この写真は見開きカラーだぞ」とか、「モノクロで1ページだ」とか。それを聞きながら仕事を進めていくのは、非常に気持ちがいいです。

もともと私はクロッキースが好きだったのですが、その理由のひとつが画面が大きかったことです。非常に解像度の高い、ブレもなくピンボケもない、きちんとした写真を作っていかなきゃいけないので、大変なんですけど、やりがいがあります。それを4×5という手間のかかるカメラで撮る。

長谷川:フィルムの時代は、やはり1カットにかける緊張感も違いましたよね。

鈴 木:はい。4×5を使うと、やはり経費的にも厳しいので。

そういうリミットの中で作業していくので、「この建物は何カットで撮影して、何ページでまとめる」っていうのは彼らの中にありますよね。それを想像しながら私は仕事をしていました。

長谷川:3人の共同的な関係っていうのは、86年から時間をかけてできあがっていった。

鈴 木:そうですね。彼らもまだ4年目でしたから。長谷川さんに立ち会っていただいて撮影した時とは、全然違うわけですよ。

初めの頃は私もまだ建築写真を始めたばかりですから、フレーミングするのに1カット30分くらいかかるので、彼らは横で新聞読みながら待っているわけです。ゆっくりしたリズムでページができていく。待ちながら、彼らもこのカットは見開きだとか、4分の1ページだなと頭のなかでレイアウトを考えている。そういうスタイルは、86年から92年くらいまでの間にかなり明確になりました。

やはり日本人建築家のレベルがいかに高いかというのは、私たちは分かるわけです。

長谷川:その3人と同世代の建築家、あるいはちょっと上ぐらいの建築家たちが、80年代後半から90年代にかけてダーッと出てきた。やはり妹島和世(※)さんはその1人ですし。上の世代ではヘルツォーク&ド・ムーロンやレム・コールハースが本格的に実作を作り始めた時期です。

※妹島和世…1956年生まれ。茨城県出身の建築家。伊東豊雄建築設計事務所を経て、1987年妹島和世建築設計事務所を設立。1995年西沢立衛とともにSANAAを設立。代表作に、金沢21世紀美術館、Rolexラーニングセンター、ルーヴル=ランスなど。2010年にプリツカー賞を受賞。

鈴 木:はい。

長谷川:僕は97年に建築を学び始めました。それまで洋書すら開いたことなかったのに、大学の製図室に行くと、先輩たちの机に『エル・クロッキース』が山積みされているんですよ。スペイン語と英語のバイリンガルで、辞書引きながらインタビューを読んだりしていて。今みたいなインターネットの情報はなかったので、学生にとっては『エル・クロッキース』が最新建築の情報源でした。新しい号が届くとみんなで囲んで議論していましたね。

鈴 木:世界中のいろんな建築家の事務所にお邪魔して、それまで竣工した作品も撮影していくわけですけども。クロッキースではそれと並行して、進行中のプロジェクトの模型を撮影して掲載します。事務所にお邪魔して、模型を撮影している間に、やはりその事務所の雰囲気が感じられるんですね。その建築家の方が同じレベルで進んでいけば、数年後にまた次のモノグラフができあがります。既に何年か前に、模型で私達が把握している作品を、その次のモノグラフの時に竣工した作品として撮影するわけです。そういうサイクルで取材が進んでいくものですから、やはりできあがるものは充実していきますよね。編集部は、プロジェクト自体をもう何年も前に把握していて、私も模型を見ているので、竣工してその現場に行って「確かこうだったよね」って、裏を見なくても、大体分かっていたりします。ですから「なんでこんなに撮影が早いんだ」ってよく言われていましたが、それには理由があって、もう既に分かっていたからなんです。

長谷川:何回もモノグラフを重ねている妹島さんたちとか、ヘルツォークたちは、『エル・クロッキース』からすると一緒に歩んできたところがありますよね。

鈴 木:特に、妹島さんはそうですね。今もまた新しいのを撮影させていただいているんですけど、7冊目ですから。世界中のいろんな建築家の方と比較しても、妹島さんと西沢さん、SANAAは凄い。

常に世界の土俵で動いてきましたから、やはり日本人建築家のレベルがいかに高いかというのは、私たちは分かるわけです。長谷川さんの「森のなかの住宅」を撮影させて頂いた時も、処女作でこんなにレベルの高い建築を作ってしまうのかと驚きました。

スペインに住んでいながら、定期的に日本に帰って来れるのは、私にとっても非常にありがたいです。

長谷川:『エル・クロッキース』は日本人建築家のモノグラフをたくさん出されていますけど、安藤忠雄さんも初期に出されていますよね。あれも鈴木さんが撮られたのですか。

鈴 木:安藤さんの号は2冊出ているんですけども、1冊目はお借りした写真です。2冊目は私が全部撮影しました。

長谷川:あの印象的なポートレートが表紙の。

鈴 木:そうですね。事務所にお邪魔して、ポートレートを撮らせていただきました。その後、バルセロナで安藤展が開催されて、バルセロナへいらしたのでご挨拶に行ったら、「アンちゃん写真うまいやないか!」と言っていただきました。(笑)

実は安藤さんのモノグラフは、クロッキースで最初で最後でしたけども、モノクロで撮影しました。安藤さんからもモノクロでやってほしいと要望がありまして。

長谷川:安藤建築はモノクロが映えますからね。

鈴 木:はい。

空と大地と、社会がある。それらを風景として捉えることを考えてきました。

長谷川: 86年からずっと、世界中の建築を撮り続けてこられたわけですが、鈴木さんはどのぐらいのタイミングで、建築写真家としての手応えのようなものを感じられましたか。

鈴 木:クロッキースっていう雑誌がいろんな国でしっかりと見てもらえて、安定した出版が続いてきて、反響もそれなりにありました。そのなかで、写真についてのコメントが直接届くようになってきました。

長谷川:それはいつぐらいですか。

鈴 木: 96年くらいですね。学生の方たちから直接。

長谷川:スペインの学生からですか。

鈴 木:いろんな国ですね。

長谷川:どこにでも『エル・クロッキース』ってありますもんね。

鈴 木:そうですね。いろんな国で、コメントをいただきました。取材に行くと、そこで働いてる学生の人とか若い人たちが、やはり今までと違う対応をしてくれるようになりました。最初の頃は、大御所の建築家のところに行くと「なんだお前たち」っていう感じでしたけど。クロッキース自体がしっかりと認められると、取材もしやすくなってきて、範囲も広がっていきました。

ただ、私は写真屋であって、「建築写真」っていうジャンルで区切ることは自分の中ではしていません。ですから、いろんなテーマでやりたいですし、その表現手段が写真ということで。

長谷川:冒頭に鈴木さんのことを建築写真家と紹介しました。もちろん鈴木さんは建築写真で世界中に認知されていますが、確かに、撮られてきたものはいわゆる建築写真とは違いますね。

『エル・クロッキース』が他の建築メディアと違うところでもあると思うのですが、いわば「風景としての建築」を見せているとでもいうんですかね。建築家の設計意図を示すような、オブジェクトとしての建築の写真も撮られると思うんですが、印象に残る鈴木さんの写真は、その環境、その場所の雰囲気を丸ごと誌面に載せている。それが『エル・クロッキース』の大きな判型と相性が良くて、読者に届けているものが他の建築雑誌とは違うと学生の頃から感じていました。

この「吉野杉の家」の写真も、素晴らしい写真を撮っていただいてとても幸せでした。

鈴 木:ありがとうございます。

長谷川:鈴木さんは、自分の写真をどういうふうに見ておられるのですか。

鈴 木:そうですね。建築っていうよりは、やはり「風景としての建築」というのが非常に自分の中で大切なテーマになっています。

その建物が、どこにどのように存在してるかということを、そこへ立ち会わなかった人に伝えるというのは、大切な仕事だと思っています。空と大地と、社会がある。それらを風景として捉えることを考えてきました。

例えば「吉野杉の家」でしたら、長谷川さんがどういう思いで、ここにこういうデザインをされたのか。それを言葉ではなく、こんな感じではないかなと見た人が想像できるような画面をつくる。そういうことを、きちんと第三者に伝えられればいいなと思っています。長谷川さんの思いは思いでそこにあるわけです。それに対して私は、外からきちっとドキュメントとして記録することによって、少しお手伝いできればいいかなって思っています。

長谷川:鈴木さんの写真は、建築家の意図を写真に残すというよりも、もっと大きい視点を感じます。建築だけに閉じない、大きな視野で世界を捉えているといいますか。

鈴 木:自分の作品というよりは、ドキュメントとしての価値をやはり残したいですね。よく手伝ってくれる若い人たちや、写真やっている人たちに言うんですけども、100年後にきちんと伝えられる写真を撮ろうよと。写真の表現として面白いかどうかという、ファッション的なことではなくて、100年後にこの写真が誰かの役に立つ。そういうドキュメントとして役に立つことがきちっとベースとしてあった上で、その上に、この季節のこの光で撮るといった自分のレイヤーを重ねていくことによって、写真に厚みが生まれると思うんです。

一つのボリュームとしての光を探して、方向性のない光に包まれた建物を写真に収めてきました。

長谷川:先ほどの「風景としての建築」に加えて、いま鈴木さんも仰いましたけど、やっぱり鈴木さんの写真のもう一つの特徴は「光」だと思います。

『a+u(エー・アンド・ユー)』の鈴木さんの特集号のタイトルにもなった、「ラ・ルース・マヒカ」。スペイン語で魔法の光という意味ですが、「吉野杉の家」に朝の光が昇ってくる直前の、吉野川対岸からの写真は、まさにラ・ルース・マヒカでした。

さっきお話を聞いていて、若い頃に4×5で料理を撮っていたことが鈴木さんの建築写真のルーツになっていると思いました。料理の写真と同じようにしっかり段取りして、本当に数秒しかない光を、待って、待って、待って撮るみたいな。

鈴 木:そうですね。撮るまでは、すごくゆったりと1日が明けていくわけですが、その瞬間に到達した途端に、すごく忙しいというか。やることがいっぱいあってですね。

でもその準備の段階は、非常にゆったりとしています。周りの環境をすごく楽しみながら、どうやって明るくなってくるかなとか。

写真のワークショップを毎年やっているんですけども、若い人たちを陸上競技場に連れて行って、1日がどういうように暗くなっていくのかを体験するために、ずっと座ってみんなで空を見ました。毎日必ず暗くなるのに、暗くなる瞬間をしっかりと自分で見たことがない人がほとんどです。みんな「すごくいい体験だった」と。

日が昇る時も一緒ですね。昇る瞬間までは、意外とゆったりとじーっと見てて。太陽が出たらもう写真は変わってしまうので、そこで終わり。そういう中でどこを選ぶかというのは、やはり自分の中で整理してないとできないと思います。

長谷川:大変興味深いですね。

鈴木さんが捉えてきた、朝日が出る直前の建築たちの写真は、なにか日中の建築とは全く違う表情を見せているように感じます。

機能とか、建築家の意図とか、そうしたものから開放された、まだ人間が起きる前の早朝の静寂のなかで、無防備というか、それぞれの建築の素の状態、ピュアな存在として表れている。鈴木さんの早朝の写真には、まさにマヒカ=魔術的な、不思議な魅力があります。

鈴 木:太陽が地平線から出る前、太陽の光が天頂に反射して、すごく柔らかい光になります。光って方向性を持ってますよね。

長谷川:はい。

鈴 木:朝だと東から太陽の光線が流れてくるわけです。でも太陽が出る前は、意外とその方向性がない。そういう一つのボリュームとしての光を探して、方向性のない光に包まれた建物を写真に収めてきました。

長谷川:そう!だから、表現は不適切かもしれないけど、どこか「あの世感」があるというか。

鈴 木:ははは。

長谷川:現実を引き剥がしたような写真になっていて。それがやっぱり、いわゆる竣工写真とは違う、現実とは違うもう一つの建築のリアルを見せている。

学生の頃から『エル・クロッキース』を見て、同じ建築なのに、他の建築雑誌の写真となんか違うぞと思っていました。いまの鈴木さんのお話聞いていて、どこが違うのか分かったような気がします。

鈴 木:私が恵まれていたのは、ガウディもあるんです。ガウディはロマネスク建築に強い興味を持っていたのですが、そこに私も影響を受けまして。フランスとスペインの国境のピレネー山脈のなかにあるロマネスク建築をずいぶん見て歩いたんですよね。美術出版社が『美術手帖』と並行して出した『みづゑ』っていうアート雑誌があったのですが、そこで1年半くらい連載させていただきました。

石工たちがイタリアからずーっと渡ってくるわけです。親から子供に技術を伝えて、作りながら渡ってきた。それがピレネー山脈を一つの線として、どういうふうに西に渡ってきたのかがひょっとしたら見えるんじゃないか、と思いながらやっていました。それが「こういう光で撮りたい」っていうことを考えるきっかけになって。

というのも、ロマネスク建築のレリーフなどのいろんな細工物が、光の状態で、どうしても潰れたり飛んじゃったりするんです。晴れたらレリーフは飛んじゃうし、曇りの日だとどうしても潰れちゃう。もちろん真っ暗になっちゃうと、どうしようもない。

どうやったら柔らかい光で撮れるだろうかといろいろと考えました。

長谷川:そうした試行錯誤のなかから早朝に撮るスタイルが生まれたんですね!

鈴 木:やはりスペインですから、光は強いし、なかなか曇ってくれない。そしたら、もう早起きしかないなと。早起きか、太陽が沈んでから大体30分から45分くらい、ボワーッて光が回るトワイライトで撮影することが、私の仕事で習慣的なものになってきたんです。

長谷川:「エル・クロッキース」の自分のモノグラフの中で、僕は「吉野杉の家」のこの写真が一番印象に残っています。太陽が出る直前。まだ出てないですよね。

鈴 木:出てないです。

長谷川:吉野は、すごい朝がいい。夕方もいいですけど、朝がいつも印象的で。吉野川に沿って上流から朝霧が降りてきて。

それから吉野の貯木は、朝が早いんですよね。それもあって朝は、すごく吉野らしいというか、独特の雰囲気がある。まだ皆さんが出勤してるくらいかな。この写真には早朝の清らかでピュアな吉野の雰囲気がとてもよく出ていて。

鈴 木:そうですね。やはり、その空気感を撮りたかったですね。

吉野にお邪魔して、この「吉野杉の家」をどういうふうに伝えたらいいだろうかと、考えながら最初にいろいろと歩き回って。あの橋のたもとですね。信号と橋の終わるところのちょうど角から撮っているんです。季節的にも12月なので、川から水蒸気も上がっていますし。あと、どの方向から太陽が出てくるのかよく分からなかったんです。

長谷川:山に囲まれているから。

鈴 木:はい。やっぱり太陽がどこに出てくるかによって、山のシルエットが壊れてしまう時があるので気になっていたんです。でもうまい具合に少し霧が出てくれて光が柔らかくなって、山のシルエットが壊れなかった。ラッキーでしたね。

それから、やはり場所との関係ですね。素材が山にある。ですから最初の写真で私にとってものすごく大切なのは、山があって川があって。そこで育ったものが、この建物を構成しているんだよっていう。ですから、やっぱり吉野川を入れたこの写真は、自分にとっても思い出のカットです。

「日本の木の文化っていうのは、こういうものなんだ」っていうのを、泊まって感じてもらいたかったんですね。

長谷川:鈴木さんの写真は、素材のテクスチャーも特徴的ですよね。「吉野杉の家」とか、表紙の「駒沢の住宅」の写真を見ても、木の質感の出し方が、他の写真家の方と全然違うと思います。単に木目がしっかり見えるということだけではなくて、しっとりしていたり、逆にサラッとしていたり、写真から湿度を知覚できる。湿気を帯びた日本特有の木の感じが、写真に良く表れていると思いました。

鈴 木:ありがとうございます。

スペインでは木の使い方が荒くて、木目なんか全然考えない。なので、こういう建物に出会うとやはり嬉しくて、できるだけきちっと見せたいというのはありますね。

長谷川:鈴木さんにとって、木だけを使ったこういう建築は特別ですか。

鈴 木:本当に久しぶりでした。仕上がっている面が同じ木目で連続しているっていうだけで、もうすごいなって。もう本当に、これは世界の人が見るべきだと思って撮りましたけども、こういうものに出会えたというのはクロッキースにとってもすごく良かったと思っています。今までこういう建物がなかったので。

長谷川:2016年末の撮影の次に吉野に来られたときは、RCR(※)と一緒でしたね。

※RCR…RCRアーキテクツは、1988年にラファエル・アランダ(1961年-)、カルマ・ビジェム(1962年-)、ラモン・ヴィラルタ(1960年-)の3人によりスペイン、オロットに設立された建築創造スタジオ。2017年にプリツカー賞を受賞。

鈴 木:はい。RCRは、これまで鉄を使った作品を作ってきたんですけど、こういうものがあるよと。「日本の木の文化っていうのは、こういうものなんだ」っていうのを、泊まって感じてもらいたかったんですね。友達として、何か機会がないかなと思っていたら、東京のTOTOギャラリー・間で、RCRの展覧会が決まって。

今までの作品を模型などを並べて展示するのではなくて、RCRの3人が日本を旅行して、出会ったもので展覧会をしたらいいんじゃないかっていう提案を私がしたんです。

そうしたら、そうだな、じゃあ旅行しよう。じゃあ吉野にしようって。トントンと話が決まって、RCRとお邪魔することになりました。

長谷川:そうでしたか(笑)

鈴 木:2017年にRCRと旅行して、2019年1月に展覧会をしました。展覧会のための旅行の準備をしていたら、まあ偶然っていうのは面白いもので、彼らがプリツカー賞(※)を獲っちゃった。

※プリツカー賞…1979年に創設された、アメリカのハイアット財団から建築家に授与される賞で、建築界のノーベル賞ともいわれている。

長谷川:凄いタイミングでしたよね。吉野には何日間滞在したのですか。

鈴 木:3泊しました。RCRの3人がこの「吉野杉の家」に泊まったわけです。やはりすごいショックだったと思うんですよ。でも建築家って面白いですよね。絶対いいと思ったら、いいとは言わないです(笑)。

長谷川:彼らと会ったときには、何も言ってなかったですが。

鈴 木:絶対言わないです。ただすごくいい。それは、彼らがいかに吉野町に興味を持っているかということで、歴然としているわけですよ。彼らにとって、3人で一緒にいるのはすごく大切な時間で。それをこの空間で過ごせてとても良かったと思っています。

長谷川:それは、とても光栄です。

その滞在がきっかけになって、吉野町とRCRの関係ができました。

鈴 木:そうですね。こちらに泊まって、吉野山などいろいろご案内いただいてから町役場にもお邪魔しまして、吉野町についていろいろとご説明いただいて。そしたら唐突に、ラモン・ヴィラルタが「木が欲しい」と言い出しまして。

長谷川:ラモンが言い出したんですね。

鈴 木:それまで私は全然知らなかったし、そういう話じゃなかったんですけど。

それはやはり、ここで寝たからだと思います。ここに宿泊したから、「木が欲しい」って思った。それで、プロジェクトが始まりました。

長谷川:吉野材はもう現地に届いたのですか。

鈴 木:船会社からの連絡が来て、ちょうど明日、バルセロナ港に届くようです。

長谷川:そうでしたか。コロナもあって大変でしたね。

鈴 木:そうですね。まず製材していただいて、大工の桝谷さんに、RCRのデザインに沿って加工していただいて。それをどう梱包するか、コンテナの中に収めるか。これで大丈夫だと思ったら、薫蒸とか、検疫とか、もうやることが次から次へと出てきて。

長谷川:彼らの構想について、少し話してくださいますか。

鈴 木:はい。彼らが今までコンペで勝ってきた賞金をずっと貯金してきたらしいんです。そのお金で「BUNKA」という名前のファンデーションを設立したんですね。私が「BUNKAって何だ?」って聞いたら、「お前の国の文化だ」と。そのくらい日本が好きな3人なんですけども、その「BUNKA」が活動する場所が「ラ・ヴィラ」です。

カタルーニャ地方、ジローナ県にある小さな谷間のリヤーニャという村に、彼らがずっと前から気になってた土地を購入して。たまたまプリツカー賞を獲ったことによって、銀行が信用してくれて。

長谷川:そうなんですか(笑)

鈴 木:プリツカーを獲った建築家の事務所は、潰れたことがないみたい。それで銀行も信用して(笑)、128ヘクタールのリヤーニャの土地を買いました。

「ラ・ヴィラ」は、いろんな研究者の方に来ていただく、ラボです。長期滞在して何かを研究してもらうとか。あとは今年で15年目になるワークショップの会場になるとか、いろんなことに利用することを考えているようです。まだ始まったばかりですが、どんどん裾野が広がっています。今度、ぜひ皆さんに来ていただきたいですね。

長谷川:「ラ・ヴィラ」の中でも、吉野材を使ったパビリオンはきっと象徴的なものになりますね。すでに基礎はできているんですか。

鈴 木:穴は掘っていて、基礎の工事を始める準備はできています。そこに木材を置いて、RCRの3人でゆっくり作っていくと。5年間いろいろありましたけども、ようやくそれが現実のものになりつつあります。

長谷川:吉野の大工、桝谷さんも「ラ・ヴィラ」現場に行かれるのですか?

鈴 木:RCRのラモンの義理のお兄さんが、大工さんで。2017年にラモン達とずっと一緒に旅行したんですよ。

長谷川:そうなんですか。それは良いですね。

鈴 木:はい。日本建築というのが、どういうものかというのを実際に見ています。初めてですから、そんな分かるわけないだろうと私は思っていたんですよ。ところが行く先々のお寺とかで、ラモンと実測したりして。龍安寺なんか2時間以上いたんですけども、全部の柱の高さを測って、彼が説明し始めたりして。だから、ひょっとするとこれはうまく組めるかなと。

まあ、最後の仕上げには、桝谷さんに来ていただくかもしれません(笑)

繰り返し、繰り返し行きたくなるっていうか、自分の中でテーマとして取り上げたくなるような場所というのは、これまでなかったですね。

長谷川:鈴木さん、吉野町に来られたのは、今回で何回目ですか?

鈴 木:5回目です。

長谷川:やはり最後にお聞きしたいのは、ここ吉野について。

鈴木さんは、これまで世界中の建築を撮るために、それこそ世界各国の様々な場所を訪れたのではないかと思うんです。

吉野に5回訪れて、鈴木さんにとって吉野はどのような場所ですか?

鈴 木:行ったことのない場所に行ってから、意外と繰り返すこともあるんですけど、まあそれでも2回くらいなんですね。それが5回も来ているというのは、なぜなんだろう。もちろん、日本だからというのはあるんですけども。

私は東北人ですので、基本的に関西の文化を、あんまりよく知らないんですね。観光地としての京都とか、都市としての大阪とか。撮影で行った関西の都市っていうのは、自分も覚えているんですけども。繰り返し、繰り返し行きたくなるっていうか、自分の中でテーマとして取り上げたくなるような場所というのは、これまでなかったですね。

もしこれが東北の町だったら、またちょっと違っていたと思うんですけど。すごく遠いところであるとともに、ものすごく長い歴史のある場所。日本という国を語る時に、本当にベースになる場所だということを、やはり、この吉野に、すごく感じていたと思うんですよね。なので、やはり京都府よりも奈良県、奈良県よりも吉野町という。そういうふうに自分の中でフィルターがかかってきたんだと思います。

写真という自分の仕事との関わりもあって、繰り返し通わせて頂くことになりました。

長谷川:吉野町からの依頼で、吉野の風景や吉野の人たちの写真をいま鈴木さんが撮っているそうですね。

でも、行きの車のなかで、吉野町の方が「鈴木さん、まだ全然撮ってないよ」って言っていて。これは、鈴木さんはまた吉野を再訪する口実を作ってるなと(笑)。

鈴 木:わはは!

いやあ、何でしょう。雑誌の取材というのは、限られた時間の中で撮影しないといけないんですね。締切というゴールがあるので。

そうではなくて、ゴールは「いいもの」ということで考えて・・・いやこれは先延ばしにしているわけではなくて(笑)、いい季節や時間をセレクションしていくと、これだけの時間がどうしても必要だということになってしまいます。

この頃ますます、出会いっていうのを大切にしています。今回これだけの時間を割いて、吉野のいろんな方としっかりとお話をさせていただいて。製材所のシステムがどういうものなのか、樽というのはどうやって作られるのか。そうすると、今まで教えていただいた山がどういうふうに守られて、どういうふうに発展してきたのか、いろんなものが繋がっていくんですよね。それを踏まえた上で、いろんな方の写真を撮らせていただくっていうのが、やはりすごく意味があるんじゃないかなと。

長谷川:はい。

鈴 木:そのためには、やはり時間が必要で、今はその下準備ですね。非常にありがたいんですけども、ゆっくりコミュニケーションをとらせていただいて。そうすると、最終的に使われる写真よりも、もっと幅の広い写真が撮れると思います。こうやって撮れるのは、写真をやっている人間にとっては財産ですね。それを介して、また次の段階に進んでいけると思いますし。非常に楽しみです。

長谷川:ありがとうございます。

いま鈴木さんの話を聞きながら、なんで僕もこうして繰り返し吉野に来ているかということを考えていました。やっぱりここに来ると、鈴木さんがさっきおっしゃったように、目の前に川があって山があって。このコンパクトなところに、世界がこう、ぐっと集まっていて。そういう自然のサイクルや繋がりが知覚できる、とても貴重な場所で、来るたびにそれを実感できる。また東京に帰ると、こういう感覚を忘れちゃうので、僕なんかは、その感覚を取り戻しに吉野に来ているところがある。やっぱりここに来て、吉野の風景を見て、吉野の皆さんとお話しすると、自然との連関のなかで暮らしてきたことや、次の世代に繋げていくものについて、毎回考えさせされるんです。

学生のころに何度も何度も繰り返し見ていた写真を撮られていた鈴木さん。今日は建築写真に留まらず、たくさんの興味深い話をお伺いできて、自分にとっても幸せな時間でした。

遠路はるばるバルセロナから、ここ吉野までお越しいただき、ありがとうございました。